不同的情緒障礙都有一個顯著的特徵,那就是他多少都有些壓抑。飽受憂鬱症、焦慮症、躁鬱症,或思覺失調症折磨的人們,在世界上無法正常自由運作,必須調整行為來遷就疾病。

科學對症突破情緒黑洞 助破繭重生見光明

當我們覺得憂鬱沮喪時,總會無精打采、很難專注。低落的情緒導致我們遠離以前令自己愉快的人事物,就連工作能力也受到影響。在某些極端的案例中,甚至會失去活下去的意願。

同樣地,過度焦慮也時常導致各種迴避行為,讓我們試圖減少內心的擔憂和緊張。在一些重大的精神疾病案例中,比如躁鬱症或思覺失調症可能失去對現實的掌控,而無法自在的與這個世界接觸。

以上提到的所有狀況都有生物學基礎,這就是為什麼藥物通常會奏效的原因。然而,當病況嚴重到難以正常作息,人際關係也受到影響時,採取行為治療也很重要。當一個人的生活已經受到焦慮箝制時,就必須下定決心,勇敢面對恐懼,不能再一味讓步。這也就是處理焦慮的主要原則:逃避只會使情況更糟,面對才能逐步改善它。

家屬無價愛與奉獻 用愛的力量來照護

至於憂鬱症,需要改變的通常都是克服一定程度的惰性和疲勞,去做一些讓自己感覺好一點的事情。只是當一個人沮喪悲觀,覺得自己毫無價值時,要求他這麼做更加困難。不過,即使是與現實連結相當薄弱的人,也不是一直處在這種狀態。對這些人來說,他們會非常努力改變,利用藥物帶來的好處,盡可能正常過日子。

面對慢性精神疾病患者,強大且資訊充足的家庭支持至關重大。我在工作中學到跟愛有關,最動人深刻的心得,都是透過罹患阿茲海默症、思覺失調症,或其他只會逐漸惡化的失能症患者,他們的父母、配偶和子女教我的。大部分的英勇勳章,都是獎勵人們一時的英勇表現。而那些日復一日、無怨無悔照料著失能家人的親屬卻很少被提及,但在我的心裡,他們已經贏得了天堂的一席之地。無論那個天堂到底在哪裡。

「還沒死」的人生智慧 從失落中尋生命韌性

我最近參加一場研討會,有位主講人講述慢性疾病帶來的負擔,並且提到一個他覺得相當不錯的殘障人士服務組織。當他停頓、試著回想組織的名稱時,一位坐輪椅男士的聲音迴盪在廣大的演講廳:「還……沒……死!」

講者立刻回應:「對!就是這個!」

這樣的決心值得所有人學習。並非因為我們還算幸運,有些人的負擔比我們沉重,而是每個生命都包含著某種失落,無法逃避。怎麼應對這些失去,決定了我們是什麼樣的人。

「體恤之友」(The Compassionate Friends)是由喪子雙親所組成的支持團體。許多痛失親人的人都說,有人會出於好意告訴他們:「我不知道你是怎麼撐下來的,如果是我,我不確定自己是否承受得住。」這句話的本意應該是恭維,卻反而讓這些悲痛的父母產生某種苦澀的可笑。我們有選擇嗎?難不成我們也要去死,拋下那些仍然依賴著我們的人才行?

很多時候,我們寧可放棄自己的生命,也不想繼續活在失去摯愛的人生裡。可是我們得不到這樣的解脫,只能扛起必須承受的,繼續堅持下去。

打破心理框架 創造無限幸福

「心理健康」就是我們可以選擇的狀態。當我們做出的選擇愈多,就愈可能得到快樂。那些重病或消沉沮喪的人,都因為選擇受限而受盡折磨。有時候是因為受到外在環境或疾病的限制,但更常見的是受到自己的各種限制。以這一點來說,最主要的變因還是對風險的耐受度。

倘若我們聽了心中恐懼的勸告─尤其是對改變的恐懼─那麼要選擇一個讓自己快樂的人生,就很困難了。限制我們的,到底是焦慮,還是缺乏想像力呢?

無論情況多麼絕望,人們永遠不會沒有選擇。這就是心理治療最重要的本質─儘管人的負擔如此沉重,也不必向絕望屈服;只要謹記一個信念:我們沒有失去一切,仍有翻轉的機會。我們可還沒死呢!

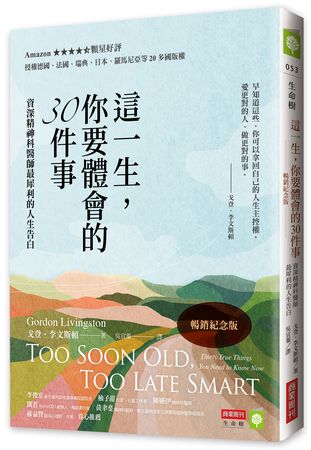

本文來源:《這一生,你要體會的30件事》,商業周刊。